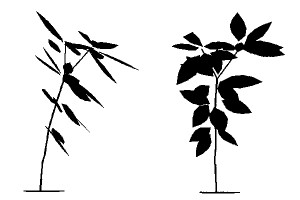

| 図1 計算機内で再構成した林床のアオキの3次元構造。 (左) 図の向かって右側に道路があって光が射し込む。(右) 同じ個体を道路の側から見たところ。 |

テレビの生き物番組の題材は、ほとんどすべてが動物だ。たしかに動物の行動は見ていて飽きない。 人間に重ね合わせて見ることができるし、そのいかにも賢いふるまいに感心することも多い。いっぽう、植物が題材になるのはもっぱら園芸番組ばかりである。植物の生き方のおもしろさをテーマにした番組などめったに見ることができない。

でも、動物が賢いというのなら植物だって賢い。動物の行動のなかに理にかなった"合理性"が見出されるのと同様に、植物の生き方にも多くの合理性を見出すことができる。植物においても動物においても、長い進化の歴史のなかで生存と繁殖により適した生き方が選択されてきたことに違いはない。

そのような合理性は細胞の中などミクロの世界にもたくさん詰まっているが、目で見えるマクロな構造の中にもひそんでいる。動物のように動き回ってエサを取ることはないかわりに、植物の資源獲得ではその3次元的な構造が果たす役割がとても大きい。エネルギー源である光を獲得するには地上部の空間構造が、また土の中の水や栄養分を集めるには根の空間構造がカギとなる。いってみれば、多くの動物が行動で勝負しているように、植物はマクロな構造すなわち'形'で勝負している。あらたな空間へと枝や根を伸ばして資源を獲得し、その一方で以前に作った器官を枯らしていくさまを、植物の'行動'と呼ぶ人もいる。

本稿では、一枚一枚の葉の向き、一本の茎への葉の付きかた、木の枝分かれ、そして枝の伸長・枯死によるダイナミックな樹形形成をとりあげて、植物の形=マクロな構造が光獲得機能とどのように関わっているのかを紹介する。

葉は光を受けて光合成をする器官である。より多くの光を受ければより多くの光合成産物、すなわち有機物を作ることができる。光合成による有機物の供給なしには、植物は成長することも生きていくこともできない。林や草むらの内部のように光エネルギーが不足しがちな環境では、なるべくたくさん光を受けられるほうが植物にとってはありがたい。光がどの方向からも均一に来るならば葉がどちらを向いていようと受ける光の量には関係ないが、光源に方向性があるときには、光がおもに来る方向に対して垂直に葉をひろげたほうが受光量を大きくすることができる。

たしかに、林の縁近くの植物では、林の外の方向に受光面を向けるように傾いた葉がしばしば見られる。また、林のなかで木が枯れてできた隙間の近くでも、その隙間の方向に向かって傾いた葉を多く見る。いかにも日当たりがよいように葉の向きを調整しました、という印象である。

こうしたかたちが本当に受光量を大きくするのに役立っているのかを確かめるために、林の下で生育している常緑低木のアオキの3次元構造を測定した例を紹介しよう(1)。個々の葉の空間配置のデータを使ってアオキの形を計算機の中に再現し(図1)、さらに空のどちらの方向がどのくらい明るいか、上を覆っている背の高い植物にどのぐらい日陰にされているか、という情報と組み合わせると、それぞれの葉が受ける光の量を計算することができる(2)。

| 図1 計算機内で再構成した林床のアオキの3次元構造。 (左) 図の向かって右側に道路があって光が射し込む。(右) 同じ個体を道路の側から見たところ。 |

上層の木の茂りかたや林の縁の影響などにより、光の来る方向にはかたよりがある。計算の結果、アオキの個々の葉の向きはその場所でもっとも多く光を受けられる方向とほぼ一致していることが確かめられた。また、アオキの個体全体を垂直軸を中心に回転させて本来の向きと違う方向に向けたらどうなるかを計算してみると、場合によっては40%も受光量が低下することが分かった。たしかに、その場での受光量を大きくするような体制をとっていたのである。

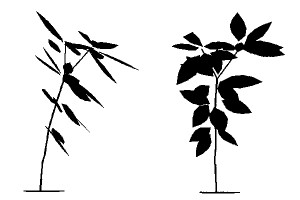

葉面の角度は、葉の茎への付け根あたりがねじれて調節されていることが多いが、かならずしもそう限ったわけではない。たとえば、地上の茎を伸ばさずに地面から直接葉を伸ばすシダの仲間では、その葉は細かく切れ込んで複数の部分にわかれている複葉であることが多い。茎のように見えるのは葉の中央の軸、中軸である。シダの場合、この中軸から枝別れしている小部分を特に羽片とよぶ。林の下に生育するシダでは、この羽片が単位となって光の方向に受光面を向けている(図2)。その様子を観察するにはしゃがんで横から見るとよい。羽片同士が重ならないで上から来る光を受けるような、ちょうど階段状の構造になっているのがよく分かる。押し葉や図鑑の絵だけでは分からない、巧みな3次元の工夫である。

| 図2 シダの複葉を構成する羽片の角度調節。 各羽片がそれぞれに水平になって空からの光を受けている様子が見える。 |

いっぽう、ほかの植物におおわずに明るいところに葉を広げている植物を見ると、それぞれの葉が起き上がったり垂れ下がったりしていて水平ではないことが多い。こんもりと丸く茂った植え込みの広葉樹の外側と内側の枝を見比べてみると良く分かる。

まわりに光をさえぎるものがないのなら、水平に葉をひろげれば一番たくさん光を受けられるはずなのに、なぜわざわざそっぽを向いたりするのかとも思うが、葉は光が強くなってくるにつれて光エネルギーを全部は使い切れなくなる。また、真昼の太陽の直射光のようにあまりに強すぎる光を正面から受けると、葉の温度が上がりすぎたり、水が蒸発しすぎて乾燥してしまったり、あるいは過剰なエネルギーをもてあまして細胞内の光合成システムがいたんでしまったり、といった害もおこり得る。太陽光を正面から受けないような角度に葉を保てば、強光の害を避けることになるし、より低いところに同じ個体の葉があるならば、その葉と光を分け合って効率よく利用することにもなる。

環境に応じて短時間のうちに葉の向きを変え強い光を避けるという器用な種類もめずらしくない(3)。クズはそのよい例だ。クズは、空き地や林縁で旺盛につるを伸ばす多年生のマメ科のつる植物である。その葉は3つの小部分(小葉)からなる複葉である。それぞれの小葉は、夜間にはどれもほぼ水平にひろがっているのに、昼間になるとそれぞれにねじれて太陽に対してそっぽを向く。これをむりやり針金で水平に固定してしまうと、日中に葉に当たる光が強くなって葉の温度が上がりすぎ、光合成の速度はかえって小さくなってしまう。

光は葉面で受けるのだから、葉面積は大きければ大きいほどよさそうだ。けれども、ある限られた空間にやってくる光の量は決まっているから、狭いところにやたらと多くの葉を詰め込んでも受け取る光の量には限りがある。葉を作るのにも維持するのにもそれなりに材料やエネルギーが必要だから、見返りの少ない葉を詰め込むことは、かえって植物にとってマイナスになる。葉同士が日陰になりすぎないような適当な葉の量と並べかたがあるはずだ。

シュート(shoot)という植物学用語がある。茎ないしは枝と、そこについている葉とをひとまとめにして、全体をシュートと呼ぶ。一本のシュートの中で、茎を伸ばさずに葉の枚数のみをやたらと増やせばそれらの葉はお互いに重なり合うばかりとなる。一方、葉のあいだにスペースをあけよう、あるいは新しい空間へと展開していこうと茎ばかりに投資して、肝心の葉を作る材料が残らずに茎ばかりのシュートになってしまっては本末転倒である。適切なバランスがとれた、いわば葉並びのよいシュートを作る植物のみが進化の中で生き残ってこられたに違いない。

ところが、葉と茎の比率が大きく異なるシュートを作る種類が数多く知られている。特に木本植物で、茎がふつうに伸びるシュートと、茎はごく短く、葉ばかりが茂るシュートの2種類がおなじ個体のなかに混在している例がめずらしくない。このような分化がはっきりしている場合、茎が伸びるシュートを長枝(long shoot)、寸詰まりのシュートを短枝(short shoot)と呼ぶ。普通、枝分かれは長枝でのみおこる。

イチョウ、カラマツ、カツラなどでは年に数mmも伸びない短枝が何年も、時に10年以上も生き続け、葉をつけ続ける。それほど極端ではないにしろ、あきらかに寸詰まりで枝分かれもしない短枝を作る例は、ブナ、サクラ、コブシ、アオハダなどいくらもあげることができる

個体内に同居している、葉と茎のバランスが違う枝は、木の枠組み作りという機能と光獲得という機能の役割分担をしているのだと考えられている(4)。長枝は新しい空間を開拓し、枝分かれをしながら樹木の大枠を作っていく。短枝はその枠を足場にして光の獲得に専念する。とりあえずはその場の光を受けようというときに、やたらと茎を伸ばすのは資源の無駄遣いである。光獲得に特化した短枝の存在も、じゅうぶん理にかなったもののようだ。

さて、もし枠組み作り担当シュートと光獲得担当シュートという役割分担が樹木にとって本当に具合のいいやりかたならば、多少とも茎の伸長を押さえ気味にした枝というのは、もっと多くの種類でも見つかるかもしれない。そう考えて、筆者ははっきりした短枝の分化が知られていない常緑広葉樹8種を対象にして、今年伸びた枝の茎の長さと葉面積を調べてみた(5)。すると、調べたすべての種類で、茎は長いが茎長あたりの葉面積が小さいいわば間延びしたシュートから、茎は短いが茎長あたりの葉面積が大きい葉面積充実型のシュートまでのひろがりがあることが分かった。茎の長さが2倍、3倍と長いシュートでも、葉面積がこれに比例して2倍、3倍とはなっていない。せいぜい茎長の0.3乗から0.7乗程度に比例するにとどまった。ちょうど長枝、短枝と同様な構造の分化である。

枠組み作り担当シュートと光獲得担当シュートの存在が明らかになったところで次に興味がもたれるのは、どんな条件でどのような枠組みを作るのか、あるいはあらたな枠組みを作らずに現状に止まって光を受けるのに専念するシュートを作るのか、というダイナミックな成長の過程である。残念ながらこの点についてはいまだまとまった議論がができるほどには研究は進んでいない。今後の課題である。

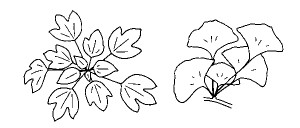

茎の中で葉同士がどのぐらい日陰にし合うかに関しては、葉の面積と茎の長さのほかに、葉の形そのものもずいぶん影響する。短枝のように茎が短い場合には、葉の形に応じておよそ何枚ぐらいなら互いに重なり合わずに広げられるかが決まる。短枝でなくとも、枝先に何枚もの葉が集中したシュートを作る植物では、より多くの葉をつけるものほど、となりあう葉同士が重なり合わないような細長い形をしている傾向があるようだ。また、一本の茎から出る葉のあいだで柄(葉柄)の長さに変化があり、このために葉同士の重なり合いが避けられている種類も多い。ヤツデ、カクレミノ、アオギリ、パパイヤなどは、全体として傘のような形に葉が配列している。また、イチョウの短枝でも葉柄の長さがたいへん違う葉が混在する(図3)。

| 図3 葉柄の長さが異なるため重なり合いが避けられているカクレミノ(左)とイチョウ(右)の葉。 |

葉の形の重要性は葉が枝先に集中する場合に限らない。同じ面積の葉が同じ長さの茎の上に、同じ枚数、同じ間隔でついていても、葉の形次第で葉同士が日陰にしあう程度は変化する。葉の面が茎の近くに集中するような形をしていれば、茎を軸とする細い円柱の中に葉面積が詰め込まれることになり、それぞれの葉は日陰になりがちとなる。いっぽう、それぞれの葉の面が茎から遠いところまで広がっていれば、より太い円柱のなかに葉面を分散することになって、葉同士がじゃまになりにくい。そのためには、葉を細長くするか、あるいは長い葉柄をつけるのが有効だ(図4)(6)。個々の葉の形にも、茎の上での配列という文脈において意味がある合理性がみいだされる。

| 図4 シュートを構成する葉の形と占有空間の広がり。 幅広で柄(葉柄)のない葉の場合、狭い空間に葉が詰まっている(左)。葉が細長い場合(中)や葉柄がある場合(右)には、より広い空間に葉が広がる。 |

植物の成長は、光合成器官の自己再生産のプロセスととらえることができる。発芽して最初にできた葉のままで一生を過ごすような植物はまずいない。最初の葉が光合成をおこなって有機物を稼ぎ、これを使ってあらたに葉が作られて個体全体の葉の総面積は大きくなる。葉面積が大きくなると、より多くの有機物を稼ぎ、それを元手にさらに設備投資を重ね、というくり返しで1グラムもない種子からも高さ数十メートルの大木ができあがる。

葉の面積を増やすといっても、茎の一個所から出る葉の数をやたらと増やしてもだめである。前の節でも触れたように、葉同士が日陰にしあうばかりで、全体として受け取る光の量には限りはある。ひとつの解決法は茎をどんどん伸ばしながら新しい葉を作っていくこと、もうひとつは葉を大きくすることである。一枚一枚の葉を大きくして、茎からより遠くまで受光面を広げれば、葉同士が日陰になるのを避けながら個体全体の受光面を大きくすることができる。

これらの方法でもたしかに拡大再生産は可能だ。しかし、多くの樹木は枝分かれによって広い空間をカバーする枠組みを作るという方法をとっている。1次元の足場から3次元の足場へのステップアップだ。上に伸びるだけでなく横にも枝を伸ばし、その枝がさらに分枝する。これらの枝を足場として、たくさんの葉を重なり合いを避けながら展開することができる。

ヤシの仲間、バナナの仲間、ソテツの仲間、木性シダなどには、長さが数mという巨大な葉を作る種類がめずらしくない。これらの植物は、いずれも茎がほとんど枝分かれしない。いっぽうで、枝分かれ構造が発達する植物ではこんな巨大な葉をつくるものはいない。どうやら、枝分かれせず葉を大きくするタイプと、葉の大きさは押さえて枝分かれで拡大するタイプに分けて考えることができそうだ。

さて、空間の確保に有効な分枝だが、毎年二又、二又と分枝を繰り返していったらどうなるだろうか。10年後には1000本あまり、20年後には100万本以上、30年後には10億本の枝が作られることになる。もちろん、実際の植物ではそんな無茶苦茶なことはおこらない。なぜだろう?

よく茂った木の樹冠(葉をつけた枝の集まり全体)のなかで目をこらしてみると、あちこちに枯れた枝があるのが分かる。枯れた枝もしばらくは樹上にとどまってしだいに腐っていき、やがて落ちる。台風が通り過ぎたあとに外を歩くと、樹上にたまっていた枯れ枝がまとまって落ちているのを見ることができる。

樹上の枯れ枝は、樹冠の表面の明るいところには少なく、樹冠の内部や下のほうに多い。枝が混んで暗くなってきたところでは、枝の間引きが自然におこっている。また、暗いところでは新しい枝の発生も控えめである。明るいところの枝からは何本も、時には数十本も子枝が分枝しているのに、暗いところの枝からはほんの1、2本しか出ない、という例はいくらも観察できる(7)。

こうした枝の間引きと産児制限のプロセスは、いずれも込みすぎを避けるメカニズムとして働くはずである。明るいところの枝が暗いところの枝を助けるなどということをせず、あえて個々の枝が利己的に見えるような振る舞いをすることで、不採算部分を切り捨て、個体全体として明るいところに葉を展開することができる。暗いところの枝をむりに維持するために資源を使い、そのためによい場所での枝の展開がおろそかになってしまっては個体全体にとってマイナスなはずだ。

もちろん、このような環境に依存した仕組みだけでなく、もともと遺伝的にプログラムされている枝分かれパターンも、あらかじめ込みすぎを避けるようなものでもあろう。何回か分枝を重ねた枝が、環境にかかわらずそれ以上は分枝しなくなる例などをあげることができる。それでも、周囲の光環境に柔軟に対応して明るいところに枝を張るには、局所的な明暗に応じた枝の生死や枝分かれの調節が有効なはずだ。

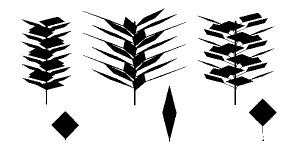

ところで、樹木の枝分かれ構造を計算機のなかで再現するこころみが以前から行われてきた。本多久夫氏の仕事はその先駆けである(8)。氏のモデルでは、一本の親枝からは2本の子枝が出るとし、親枝から子枝が出る角度と、親枝と子枝の長さの比率をパラメータとして与える。これらを変えることでさまざまな樹形が現れてくる。

筆者は、上に述べた枝の間引きと産児制限のプロセスを本多モデルに組みこんで、計算機の中で成長をシミュレートしてみた(9)。それぞれの枝についている葉がその場の光環境に応じて光合成生産を行い、その結果有機物をたくさん稼げたらばたくさんの子枝を作り、少ししか稼げなかったら少しだけ子枝を作り、もっと稼げなかったら枝ごと枯らすという過程を繰り返すのである。すると、木が成長して大きくなっていっても枝の不自然な込み合いはおこらなかった。また、樹冠のなかには多くの木で実際に観察されるような葉のない空洞ができてきた(図5)。暗いところの枝が枯れていった結果である。

| 図5 樹木の分枝構造のシミュレーション。 枝ごとの光環境を計算してそれぞれの枝の生死と成長を決めた。樹冠の断面図(下)では、各枝についている葉を円で示す。樹冠内部に葉のない空洞ができていることが分かる。 |

樹木における不採算部分の切り捨てを別の視点から見てみよう。植物と動物の大きな違いとして、動物は移動できるが植物は移動できないことがあげられる。それはしばしば、植物は根っこを地面から引き抜いて歩き出すことはできない、という形で表現される。新しい場所を開拓するには、新しい器官を作って伸ばすしかない。新天地への引越しが苦手な植物は、退却もまた苦手である。動物はちょっと行って様子をみて、これはまずいと判断したら引き返すことができる。植物にはできない。新しい場所がよい場所かどうかはそこまで枝を伸ばしてみないと分からない。伸ばしてしまった枝はひっこめらない。もし伸ばした先の環境が好ましいものでなかったら、その枝はいさぎよく放棄しているのだ。植物なりの資源探索のやりかたである。

隣り合って生活する植物たちは、共通の資源の取り合いをしている。地上では光を、地下では水や栄養分をめぐって競争がおこっている。ある個体が資源を取るとその分ほかの個体の取り分が減ってしまうゼロサム・ゲームである。

植物の競争を研究するひとつの方法として、複数の植物個体を一緒に育ててみて成長を比較するというアプローチがある。一緒に育てることで著しく成長が悪くなるもの、あまり影響がないものなどがいれば、それをもって競争に弱い、強いという議論ができる。直接対決させてその結果を見ているのだから確かだ。しかし、勝ったものはなぜ勝ったのか、負けたものの敗因はなんなのかについての情報は得られない。強いから勝った、弱いから負けたというのでは同義語反復である。

競争での強弱関係をより深く理解するために、葉の光合成能力など個々の器官の生理的な性質を調べるというアプローチもある。この環境条件のもとではこちらのほうがこれだけ光合成の能力がすぐれている、だからこちらが勝ったのだ、というように議論するのである。たしかに個々の器官の能力は成長の基本である。しかし、それはいわばスポーツの団体競技での選手1人1人の運動能力のようなもので、それだけでは試合の展開を理解するには不充分だ。

植物の光をめぐる地上部の競争では、空間の奪い合いこそが勝負の本質である。より高いところのより広い空間を確保することが勝負の決め手だ。葉の光合成能力の多少の違いよりも、葉が上になるか下になるかの違いのほうがはるかに大きく影響する。一度上に出た個体は豊富な光を利用してどんどん光合成生産を行い、さらに成長してあらたな空間を獲得することができる。いっぽう、一度日陰になってしまった個体は稼ぎもたかが知れており、あらたに茎を伸ばすこともままならない。上を覆っているじゃまな植物が死ぬのを待つぐらいしか逆転の手はない。

植物の地上での相互作用を理解するには、それぞれの個体がどのような3次元構造をとっているのか、その結果、光資源の空間分布がどのようになるのか(どこがどれだけ暗くなるのか)、そして、それが各個体の光の獲得とさらなる3次元構造の成長にどう影響していくのか...というサイクルを理解しなくてはならない(10)。

前節で紹介した樹木の成長モデルは、個々の枝ごとに受け取る光の量を計算し、それに応じて枝の成長や生死を決めているから、光の空間分布と植物の構造とのダイナミックな相互作用を再現できる。一個体に限らず、たくさんの個体をいっしょに育てて光の奪い合いをさせることもできる。計算機の中に林を作るのである。すると林の中央部の木では下のほうの枝が枯れていくし、林縁の木では、林の外へ向かう枝はよく茂るいっぽうで林の内部に面した側では下枝が林内同様に枯れていく(図6)。こうした形態は、いずれも明るいところに枝をはった、個体全体としてつごうのよい形だが、木全体が明るい方向を察知しなくとも枝ごとの光環境に対応した枝ごとの成長反応だけでこうした樹形ができてしまう。樹冠内の不採算部分の切り捨ては、個体のあいだで光を奪い合っているときに、明るい環境へ枝と葉を集中させるメカニズムとして働く。

| 図6 36本のモデル樹木を格子状に配置した場合のシミュレーション。 単独で育てると円錐型に成長するモデル樹木も、林の中で育てると(左)、中央の個体では下枝が枯れあがり(中)林の縁に置かれた個体では林の外の明るい側の枝のみが発達する(右)。(TAKENAKA 1994bより改変) |

図6のような樹形は実際の木でごくごく普通に観察できる。林のなかの高木では下の暗いところの枝を落としているし、林が道路や空き地、川などに面しているところでは、明るい側の枝が発達している。

ある構造がどんな役に立っているか、どんな機能を果たしているかばかりを見ていても、植物の生き方の理解は半ばにとどまる。なにをするにもタダということはなく、なんらかのコストがともなう。あるいは、こちらを立てればあちらが立たず、というジレンマがある。植物は形で勝負するといってもやりたい放題をできるのではない。さまざまな制限のなかでバランスをとりながらの勝負である。

たとえば、多少とも地面から上に葉を持ち上げるには、物理的な支えとしても水の供給など生理的な支えとしても茎が必要だ(11)。茎は、水道管のような物質輸送管の役割と鉄筋のような支柱の役割とを兼ねたパイプにたとえることができる。この茎をどのぐらいの太さにするか、というのは植物が常に直面する問題だ。太くすればするだけ安全ではあるし、水も充分に供給できる。しかし、それだけ作るための材料や維持のコストも大きくなる。また、ある太さにすれば絶対安全というものではない。まれに吹く強い風や、上から落ちてきた他の植物の枯れ枝、踏みつけていく動物など、どんな衝撃がいつ来るか分からない。また、茎を長く伸ばせば周囲の個体より上に出られるかもしれないが、手持ちの有機物には限りがあるときは、伸ばせば伸ばすほど太さを犠牲にして安全率が低くなる。どこらへんで折り合いをつけたらいいのか、植物は決断を迫られる。

構造を作るうえでどのようなジレンマがあるのか、その中でどのようにバランスをとって生きているのか、などを定量的に明らかにしてこそ植物がどのように決断し、どのように勝負しているのかをほんとうに理解したことになるはずだ。植物の生活を理解するためにも、さらには群落や森林のなかでの植物同士の相互作用を理解するためにも、構造と機能とを統合して考えていく必要があるだろう。これからの研究課題は多い。

定量的な研究はまだじゅうぶんには進んでいないが、植物の種類によってさまざまな生活の仕方があるのと対応して、折り合いのつけかたにもさまざまなパターンがあるようだ。たとえば、今年しか生きられない一年草は将来を期待した生き方をするはずはなく、他の植物に覆われたらば安全率は後回しにしてめいっぱい背伸びをする。いっぽう、競争に勝つことはあきらめて日陰になってもしぶとく暮らす生き方に徹する林床の低木などではコンパクトでコストがかからない形を作る。また、日陰になっても焦らずにじっと我慢しつつ最終的には高木になって繁殖するという生き方をする木では、安全・確実指向の成長パターンを示す。特に樹木では、前に述べた枠組み作り担当シュートと光獲得担当種シュートの作りわけと配置のしかたもこうした折り合いのつけかたの重要なポイントに違いない。

植物のかたちのなかにどんな合理性がひそんでいるのか、いかに植物はかたちで勝負しているのかを述べてきた。とりあげた話題は、だれでも自分の目で確かめることができるようなことばかりである。このほかにも、植物はさまざまな合理性を文字通り"体現"している。植物は動物と違って逃げたりしないから、いくらでも気のすむまで眺めることができる。ぜひ、その賢さを見つけてやろうという目で見回して、楽しんでいただけたらと思う。植物たちがそれぞれにジレンマを解決しているいうことにまで思いをめぐらせれば、なおのこと興味深いはずである。