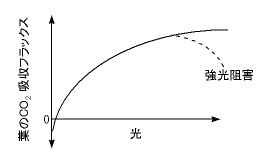

| 図1 個葉の光合成速度の光依存性。 破線は強光阻害がおきる場合。 |

植物のからだは、小は分子の構造から大は高木の分枝構造まで、さまざまなスケールの構造が階層的に組み合わさったシステムである。そして、どのスケールの構造も植物が生きていくために必要な機能となんらかのかかわりを持っている。

植物の生き方のしくみを理解しようという科学者の努力は、しだいにミクロのスケールの構造と機能の解明へと進んできた。その成果は大きい。しかし、そこであきらかにされたことが植物の生き方のなかで持つ意義を定量的に問いなおす努力はかならずしもじゅうぶんではなかった。植物の理解のためにはじまった研究が、組織へ、細胞へ、そして分子へと進んだきり植物へ戻ってこないのではいけない。

植物のからだのなかのさまざまなプロセスの知識を、まるごとの植物という文脈のなかにもういちど置き直すにはどうしたらよいだろうか。個々の知識を組み合わせて仮想的なモデル植物を作ってみるのが有効なアプローチのひとつだと思う。そのためには計算機の利用が不可欠だろう。そうして組み上げたモデル植物は、植物の生き方の仕組みについての現時点での知識を集大成したものである。そのようなモデルを持つことで、個々のプロセスの全体のなかでの意義づけを評価することもできる。

まるごとの植物を考え直すとき、個々の器官のなかでおこっていることの単純な足し算ではすまない。多くの器官が有機的に組みあわさって、植物をとりまく環境のなかでどのように機能しているのかを考えねばならない。そのような視点から植物を捉えるとき、個体全体としての光、水、栄養塩類などの資源の獲得プロセスは不可欠の要素である。

植物が獲得した資源が体のなかで利用されるプロセスについては、おおくの研究者がその解明に取り組んできた。それにくらべると資源を獲得するまでのプロセスへの注目度はいまひとつだ。光環境への応答・順化にしても、葉のなかのレベルでの研究は数多いのに比較して、葉の中に入ってくる光の量と深くかかわる地上部のマクロな構造への関心はじゅうぶんではなかった。

しかし、それでいいのだろうか。一枚の葉が、ほかの葉の日陰になるかならないか、あるいは太陽の光がまっすぐあたるのか斜めにあたるのか。そんなことで、葉が受けとる光の量は何倍も変化し得る。それを無視していいはずはない。葉の中の光合成プロセスの効率がたいせつなのと同様に、個体が光を受け取る効率もたいせつだ。

本稿のテーマは、植物の地上部のマクロな構造と、光を獲得する機能との関係だ。植物のからだの個々のプロセスを個体という文脈のなかで考えてみるうえで、多少とも参考になれば幸いである。

本題である構造と光獲得機能の関係に入る前に、まず、植物にとってはどのような光の受け方が望ましいのかを考えてみよう。基本になるのは葉の光合成速度の光依存性、いわゆる光−光合成曲線である(図1)。

| 図1 個葉の光合成速度の光依存性。 破線は強光阻害がおきる場合。 |

その特徴の第1点は、光合成速度が光の量とともに増加することである。光こそがエネルギー源なのだから当然だ。

特徴の第2点は、上に凸な飽和型の曲線であることだ。入射光あたりの光合成速度は光の量が増えるとともに低下してしまう。さらに、多すぎる光は害にすらなる。電子伝達系レベルでの不都合もおこるし、熱負荷による葉の温度の上昇や水分の損失もマイナスに働くことがある。その結果、強光のもとでかえって光合成速度が低下してしまう強光阻害もおこり得る。

一枚の葉に過剰な強光があたることを避けられれば、植物にとって2つのメリットがある。ひとつは、強光阻害による光合成の低下をさけることであり、もうひとつは、光をやりすごしてほかの葉に光をまわすことで個体全体としての光合成量を大きくできることである。葉が入射光に対してななめになるなどして入射光が減れば、その葉に吸収されない光の量が増える。その分の光をほかの葉が吸収すれば光を分けあったことになる。光合成の光依存性が飽和型であるから、一枚の葉が使い切れない光を受けてもう一枚の葉が光不足の状態におかれるよりも、2枚の葉ともに平均的な光を受けているほうが合計の光合成量は大きくなる。同じ個体の葉で光を分けあえば、個体全体の光合成生産が増加することになる。

植物群落の光合成生産の理論的なモデルの研究では、群落への入射光が大きい場合に、葉を水平よりも傾けて光吸収の効率を下げたほうが群落全体の光合成生産が大きくなることが示されている(1) 。この現象の本質は、まさに光の分けあいによる光利用効率の改善である。群落の上部の葉が、効率的には利用しきれないほどの光を独占してしまうよりも、群落の下のほうまで多くの光を透過させて光の処理能力に余力がある葉に分けるほうが全体としての生産が大きくなる。

ただし、やたらとたくさんの葉をつけて光を分配すればよいかというと、そうではない。一枚の葉あたりの光が少なくなりすぎては困る。ほどほどの枚数の葉で分けるのがよい。どれぐらいがほどほどかは個体のまわりの光環境に依存する。光がふんだんにあるところの植物では多くの葉をつけて光を分担して利用するのがよいし、林床など暗い環境の植物では重なりあいを避けて小数の葉をつけ、それぞれの葉が受ける光の量をなるべく大きくするのがよいはずだ。

個々の葉の受光量を大きくするにも、多くの葉のあいだでなるべく均等に光を分けるにも、植物体の地上部の構造が重要な役割をになう。つぎの節では、植物のマクロな3次元構造の定量的な捉えかたについて述べる。

本稿でマクロな構造と呼ぶのは、肉眼で認識できて、手に取って見ることができ、物差しをあてて長さがはかれるようなサイズスケールの構造のことである。なんの道具もなしに目で見えるのだから、測定もかんたんのような気もするのだが、たくさんの茎や葉が入り組んだ植物の3次元構造の測定はそう容易ではない。植物のからだ全体をひとかたまりの物体として測定するのは困難なので、構成要素に分けてそれぞれの形と位置を測定するのが得策である。

植物の葉の形は種類によっておおむね決まっている。典型的な葉の形を押さえたうえで、個々の葉の長さと幅などのサイズパラメータを測定し、それにあわせて典型的な形を伸縮させることで個々の葉を表現できる。茎はもっと簡単だ。たいていの茎は円柱の組み合わせとみなせる。円柱ならば長さと太さを測ればよい。

つぎに、これらの部品の位置を決めなければならない。そのためには、まず、骨組みになる茎について、地面のきわから出発して、ひとつの円柱とみなせる区画ごとにその両端点間の長さと角度(天頂角と方位角)を測定していく。物差し、分度器、水準器、コンパスなどの道具があればよい。葉がついているところでは、、茎上での葉の位置、大きさ、基部から先端への天頂角と方位角などを測定する。こうして得られた情報をまとめれば、個体全体の空間構造が数値化できたことになり、計算機の中に立体構造を再構成することも簡単にできる(2), (3) 。

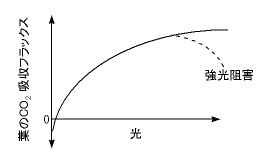

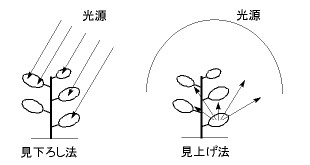

空間内での位置をより簡便に測定するための装置も工夫されている。たとえば、筆者らが考案した装置は金属製の分度器ふたつと巻き尺とからなっている(4)。 測定したい点にまで巻き尺を引っ張ると、測定器からの距離が読めるほか、ふたつの分度器それぞれで天頂角と方位角が読み取れるようになっており、装置の中心を原点とする極座標系の中での位置を知ることができる。図2はこの装置を使って測定したデータにもとづいて描いた常緑広葉樹シロダモの稚樹の絵である。

| 図2 茎と葉の3次元空間中の位置情報を使って描いたシロダモの稚樹。 同じ個体を上から見たところ(右上)と、側方(2方向)から見たところ(下) |

こうしたいわばローテク系の測定方法に対し、ハイテク系の方法もある。そのひとつは磁場を利用するものである。磁場発生器と、磁場をセンスするためのプローブとからなるこのシステムは、もともとは計算機を使ったバーチャルリアリティでの使用を想定して開発されたもののようだ。人間の3次元空間での動きを計算機への入力として数値化・電子情報化するために使うのである。この装置で、磁場発生器から数mの範囲内の測定が可能である。位置を測定したい点にプローブを置いてスイッチを押すと、磁場発生器に対する相対的な位置情報が得られる。個々の葉の位置や、茎の円柱とみなせる部分部分の両端の位置を測定していけば、植物の3次元構造の情報が得られる。

ある点光源のもとに一個体の植物がいるとしよう。その植物の一枚一枚の葉の表面での光フラックスは、ふたつの要素に依存する。ひとつはその葉への光の入射角、もうひとつはほかの葉や茎にじゃまされて暗くなる相互被陰の有無である。

葉が一枚しかない植物やつるで地面をはう植物のように葉の相互の庇陰がない場合には、葉が受ける光の量の計算は容易である。光と葉面との角度(θ)が分かれば、葉面上での光の入射フラックスは光に垂直な面でのフラックスにcosθをかけたものになる。光と垂直な葉がもっとも明るく照らされ、光と平行な葉の面はまったく光を受けられない。じっさいの空のもとでは、太陽からの直射光のほか空のあちこちから散乱光が来ているが、これも点光源の寄せ集めと考えて、個々の点光源からの光のあたりかたを調べてから積算すればよい。

複数の葉を持つ植物体の受光機能を評価するには相互被陰も考慮しなくてはいけない。葉一枚の場合とくらべるとだいぶ面倒になるが、高校レベルの解析幾何で計算することができる。

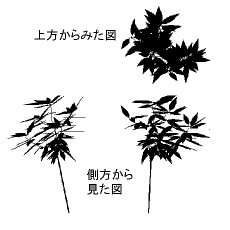

植物の3次元構造にもとづく受光量の計算方法は、大きく分けてふたつある。これらを見下ろし法と見上げ法と呼ぶことにしよう(図3)。

| 図3 植物の受光量を計算する2つの方法. 見下ろし方(左)では空の光源から光線をおろして葉とぶつかるかどうかを計算する。見上げ法(右)では葉の上に視点を置いて空のあちこちにある光源を見上げ、ほかの葉がじゃまになるかどうかを計算する。 |

見下ろし法では、空から植物を見下ろして、どの葉がどのぐらい見えているかを計算する(3)。空から見えている部分は、すなわち空からの光が当たっている部分である。ほかの葉に隠れてみえない部分は光を受けられない。葉の見えかたは、当然見る方向によって違う。太陽からの直射光のみを考えるなら、太陽の方向から見下ろせばよいし、全天からの散乱光を計算するなら、空のあちこちから見下ろした結果を、空の各方向の明るさにあわせて重みづけしてから合計すればよい。

もうひとつの方法、見上げ法は、植物のほうに視点を置く方法である(4)。葉の上の一点から空を見上げて、視線が他の葉や茎に遮られるなら、その方向からの光はその視点には届かず、もし空が見えているなら、光が届くことになる。見下ろし法の場合と同様、太陽からの直射光のみを考えるなら、太陽の方向だけを見上げればよいし、全天からの散乱光を計算するなら、空のあちこちを見上げる必要がある。

見上げ法にしろ、見下ろし法にしろ、葉が受ける光の絶対量を計算するには、空のどの方向からどのぐらいの光がくるのか、という光源についての情報が必要である。光源は太陽からの直射光と全天からの散乱光とに分けて扱うことが多い。

地球上のある地点から見たときの太陽の位置は、季節と時刻、そしてその地点の緯度に依存して決まる。太陽の直径は視差角度にして約0.5度であり、ほぼ点光源として扱うことができる。もう一方の散乱光ももとは太陽からの直射光で、これが大気中で散乱したものの一部が地面に届いてる。散乱光の分布については、空全体にわたって均一に明るいとするモデルとか、天頂方向の空は地平線際よりも3倍明るいとし、そのあいだは正弦曲線で結ぶモデルなどがよく使われる。どちらのモデルも現実をかなり単純化したものだ、実用的には使えるものとみなされ、ひろく使われている。

むずかしいのは、光源の明るさの絶対的な値を決めることである。地表に届く光は、大気中の水蒸気や雲、そのほかの粒子の量などの不確実な変動要因に依存しており、一般性のある式で表現することができない。定量的に光合成生産を見積もりたい場合には、典型的な晴の日とくもりの日の明るさの時間変化をなんらかの式で与えるなり、光センサーで連続測定した生のデータを与えるなどして計算することが多い。だれでも利用できる年間標準光環境データベースのようなものが各地に整備されれば利用価値は高いはずである。光合成の光依存性は非線形だから、月別日射量といったデータでは不十分で、瞬間値のタイムシリーズのようなものが望ましい。

ところで、植物群落の下のほうで生活している植物にとっては、上層の植物たちが空からの光をさえぎるフィルターとなる。森林の下ではわずか1〜数パーセントの光しか透過してこないこともまれではない。この効果を評価するのにしばしば使われるのが、画角が180度の魚眼レンズを使って撮影した地平線からうえの半球全体の写真、全天写真である。撮影された全天のイメージを適当な数(数百個など)の小区画に分割して、各区画の空隙率=空の見える比率を読み取る。これとその方向の空の明るさとを掛け合わせることで、林の下に到達する光の方向分布を知ることができる。

機能と関係がある構造ならば、自然選択の結果としての'合理性'が見いだされて当然である。マクロな構造のなかにも、光を受け取るという機能に照らして考えるとなるほどうまくできていると納得するようなパターンがいろいろ見つかる。

たとえば、よく晴れた夏の日の真っ昼間。太陽からの直射光はじりじりと熱い。前に述べたように、強すぎる光は植物にとってもかえって害になることがある。葉面にあたる光の強さは、葉面の角度を変えることで調節できる。あえて強光を避けていると解釈できるような葉のつけかたを多くの植物で見ることができる。

マイヅルテンナンショウを材料にした研究を紹介しよう(5)。サトイモ科の多年生草本であるこの植物は、十数枚の小葉とよばれる部分に分かれた掌状複葉をつねに一枚だけつける(図4)。葉の面を地面から持ち上げている茎のような部分は葉柄である。葉をついけているのは春先から夏の始めまでの数ヶ月のみで、あとは土の中のイモのかたちで休眠している。

| 図4 計算機の中に再構成したマイヅルテンナンショウのモデル. 平面的な葉を持つ林の下の個体(左)と、小葉が起き上がり折れたたまった明るい草地の個体(右)。葉は15枚の小葉を持つ掌状複葉。 |

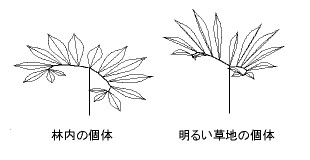

マイヅルテンナンショウは、草地やあまり暗くない林の下に生育している。林内に生育している個体は葉全体が平面的に広がっている。その面の向かう方向はかならずしも真上ではない。 上方をおおう木々の茂りかたや空隙の分布におうじて、もっとも入射光が大きくなるような方向に向いている。光が不足しがちな環境のなかですこしでも多くの光を受けられる形をとっているのだ。

これに対して、林の外の明るい環境に生育している個体では、一枚一枚の小葉が水平面から起き上がって斜めになっているのに加え、それぞれの小葉が中央の脈を中心にして折れたたまっている(図4)。そのため、おおくの小葉の面は40〜50度も水平面から傾いている。このような形態は、日中に上方からそそぐ太陽からの強光を避けるのに役立っているように見える。計算機のなかにマイヅルテンナンショウの構造を再構成して計算を行った結果、小葉の起き上がりと折れたたまりによって、強光阻害をひきおこすような強い光があたる時間がいちじるしく短くなることが確かめられた。また、針金を使って葉面を水平に固定したところ、晴れた日の日中の光合成速度は自然に折れたたまっている個体の半分以下にまで低下した。葉の面を傾ける構造は、たしかに強光の害を避けるのに貢献している。

野外の植物の葉の傾きを注意して見てみると、光が不足しそうなところでは明るい方に向いた葉、強い光が当たりそうなところでは水平面から傾いた葉、というパターンをいくらも見つけることができる。マイヅルテンナンショウは葉を一枚しか持っていないが、多くの葉をつける植物の場合には、強い光にさらされる上方の葉が傾いていれば強光の害を回避すると同時により下方の葉にも光を分けることで全体としての光合成生産を大きくすることもできるはずである。

さて、一本の茎に複数の葉がついているとき、葉のあいだには日陰にするもの、されるものが出てくる。この相互被陰のおこりかたは、さまざまな形態的要素に依存する。まず、葉の数が多いほど被陰がおこりやすいことはすぐ分かる。光不足の環境では葉をつけすぎてはいけない。それでも、葉と葉のあいだの間隔をひろくあければ被陰を減らすことができる。しかし、葉の間隔をひろげるために茎に資源を使えばそのぶん葉を作るための資源が減ってしまう。両者のバランスを定量的に考慮することなしに、かんたんに損得を論ずることはできない。

葉の形も関係する。同じ面積の葉であっても、フキのような丸い葉が茎に密着している場合と、長い葉柄がある場合や葉が細長い場合とでは、相互被陰の程度は大きくことなる。より広い空間を使って葉を展開すれば、それだけ葉同士の被陰はおこりにくくなる(6)。また、短い茎に多くの葉がついている場合に上の葉と下の葉の重なりあいを避けるうえでは、葉のあいだの葉柄の長さの違いや、水平面からの傾きぐあいの違い、一枚の葉を出す方向と次に出す葉の方向とのなす角度なども重要だ(7)。

すこしでも多くの光を受けようという構造や、強い光を避けている構造など、見つけてみようという目で野外の植物を見渡すと、このほかにもたくさんの「なるほど」を発見することができる(8)。

さて、ここまでは植物の静的な構造とその受光機能との関係を考えてきた。じっさいの植物は、光合成産物を利用して茎を伸ばし新たに葉をつける。あらたな器官の発生はバイオマスの増加という意味での成長でもあるが、同時に光獲得構造の拡大と見ることができる。植物が成長していくとき、既存の構造のどこからどれだけ新しい茎を伸ばし、そこに葉をつけるか、そのダイナミックなプロセスがどのように制御され、それが光獲得構造の機能とどのようにかかわっているのか。植物の成長をより深く理解するためにも、また、植物同士の光をめぐる競争関係をメカニスティックに理解するためにも、ひとつの時間断面だけを見るのではなく成長の過程全体を見ることが必要だ。

茎が一本だけの単軸的な構造しか作らない植物では、茎を伸ばすか伸ばさないかぐらいしか工夫のしようがない。しかし、分枝構造を持つ植物では構造の可塑性ははるかに高い。分枝のパターンは、植物の3次元構造を決める重要な要因である。

茎の枝分かれのしかたはあらかじめプログラムされている部分も大きいが、多くの植物は、環境条件に応じてフレキシブルに形態を作っていく能力を持っている。樹木では、明るいところでは高い頻度で枝分かれして密な葉群を作るのに対し、暗いところでは分枝の頻度が低く葉の分布密度が小さくなりがちだ。光環境に依存した分枝頻度の変化は、個体のあいだだけでなく、一個体の中の明るい部分と暗い部分のあいだでもおこる。 Koike(9)は、樹冠(葉をつけた枝が集まった部分)内の明るいところの枝はより多くの、かつ長い子枝を作るのに対し、暗いところの枝は小数の短い子枝を作ることを示した。

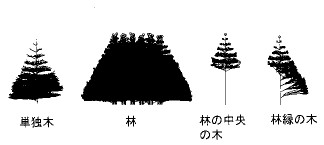

Takenaka (10) は、そのような子枝の発生数の光環境依存性と、過度に庇陰された枝が死亡することを仮定して、樹冠の発達プロセスの数値シミュレーションをおこなった。それぞれの枝の光環境は、個体の空間構造をもとに先に紹介した「見上げ法」を使って計算している。成長にともなって枝が混み合ってくると、しだいに被陰される枝が多くなる。その結果、子枝の間引きや新しい枝の発生の抑制がおこって枝の過度の混み合いにブレーキがかかる。また、何本もの木をならべて仮想的な林を作ってシミュレーションをおこなうと、林の中央部の個体は日陰になった下枝を落としていき、枝のない幹のうえに樹冠がのった構造があらわれる。また、林のへりの個体では、明るいほうに向かう枝がよく伸長し分枝する結果、林外の明るい方向に発達した樹冠ができる(図5)。どちらも実際の林で見られる樹形であり、また、個体全体の光獲得の点から見て合理的なものだ。

| 図5 周囲の個体との相互作用によるモデル樹木の樹形の可塑的な変化. 左から右へ順に、一本だけ単独で成長させたモデル樹木、25本をまとめて育てたモデル樹木の林、林の中央に位置する個体、林の縁の個体。林縁の個体では下の枝が旺盛に伸展している右側が林の外の方向、下枝が落ちている左側が林の内側の方向。(文献(10)を改変) |

このシミュレーションでは、木の地上部のマクロな構造を正面から扱い、局所的な光環境に応じた成長プロセスのコントロールを仮定することで、個体全体の構造の可塑性や木々のあいだの相互作用まで表現し得た。このことは、素過程から仮想植物を組み上げて組み込んだ素過程の意味を考えようというアプローチにじゅうぶん成算があることも示唆していると思う。

本稿のはじめに、われわれが今までに得た植物が生きる仕組みの知識を統合して仮想的なモデル植物を作ることを提案した。そして、その不可欠の構成要素として、植物のマクロな3次元構造と外界から光資源を取り込む機能との関係について紹介してきた。

モデルは現実の植物とは違う、モデルを作ったところで生き物が分かるわけではない、といった批判もあるだろう。モデルが生き物の代替物でないのは当然である。しかし、個々の知識をバラバラに並べて置くだけでは、もっと分からない。個体を再構成しようにも、不十分な知識しかない部分もままあるだろうが、それはそれでしかたがない。むしろ、モデルを作ることでどんな知識が欠けているのかもはっきりしてくるだろう。

モデル植物は、われわれの現在の知識を統合しその全体像を把握するための道具として、積極的に利用していく価値があると思う。個々の知識は、そのような形で統合されたときにこそ、現実のさまざまな問いに対して定量的な答えを与えるものとして生かされていくに違いない。