この文章は, 『化学便覧 応用化学編 第7版』(日本化学会編、丸善) の 2章 化学産業の基盤 - 3節 環境 - 4項 地球環境問題とその対策 - e.生物多様性の維持 の原稿として 2012年8月に執筆したものです。印刷物にこのまま掲載されるとは限りません。

updated on 2012-11-15

生物多様性(biodiversity)は、地球上の各地で多様な生物が多様な生態系を形作っているようすを包括的に表す言葉である。遺伝子の多様性、種の多様性、生態系の多様性など異なるスケールの多様性を含む。1980年代から使われるようになった。

生物と環境、あるいは生物同士の直接・間接の相互作用をまとめて捉えたものが生態系である。構成する生き物と環境が多様であることにより、生態系もまた多様である。さらに、地域ごとに他とは異なった生物や生態系が見られる背景には地理的・歴史的な要因もある。地域によって違った生物や生態系が見られるという固有性も生物多様性の重要な側面のひとつである。

これまでに人間が記録した生物の種数は約200万種とされるが、まだ発見・記録されていない種は1千万種とも数千万種とも言われている。さらに、それぞれの種が種内の遺伝的な多様性を内包している。人間はこうした多様性のごく一部しか把握できていない。哺乳類(世界で約4500種)、鳥類(約1万種)、維管束植物(約30万種)などはほぼ全貌が知られているが、昆虫、菌類、線虫など、ごく一部しか種名が与えられていないグループもある。昆虫はこれまで100万種近くが記録されているものの、その数倍ないしはそれ以上の未記録の種があると考えられている。

なお、生物多様性は種数の多さと直接対応するものではないことに注意が必要である。多様な種からなる熱帯林のような生態系があるいっぽうで、高緯度地域、高山域、乾燥地など限られた種類の生物のみが生育する生態系があることも生物多様性の重要な側面である。種の多様性が低い生態系に他の地域の生物を持ち込むと、種多様性は高まるが、地域の生態系の固有性という生物多様性のひとつの要素が損なわれることになる。

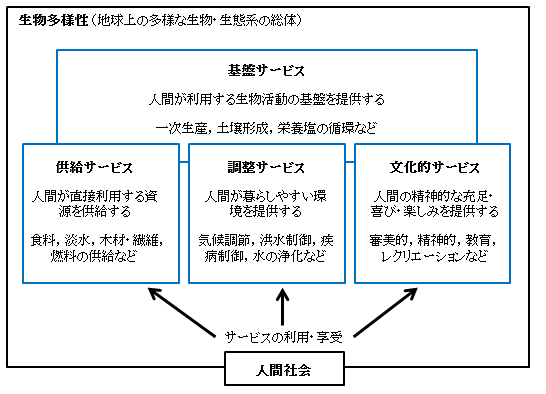

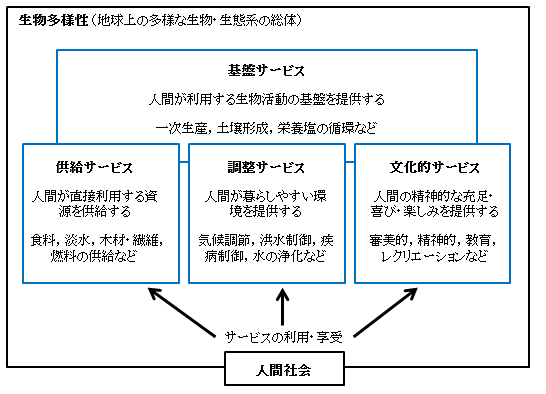

生物は周囲の環境と独立に存在することはできない。生物が存在していること自体が物理環境に影響するほか、環境中から餌や水分そのほかの資源を取り込み老廃物等を排出するなど、物理環境・生物環境とさまざまな相互作用がある。生態系を構成する生物の、周囲の環境との相互作用をまとめて生態系全体の働きと捉えたものを生態系機能と呼ぶ。植物の光合成生産をまとめて生態系の炭素固定機能と捉えたり、生物の遺体の供給、土壌動物や微生物による有機物の分解などをまとめて土壌形成作用と捉えるのがその例である。生態系機能を人間にとっての有用なものと見たとき、これを生態系サービスと呼ぶ。生態系サービスには、光合成、土壌形成、栄養塩循環などの基盤サービス、人間が直接利用する資源を供給する供給サービス、気候の変化の緩和、洪水の制御などの調整サービス、レクリエーション・芸術などの場・対象を提供する文化サービスなどがある。

人間が利用している生態系サービス

人類は、生物および生物が生成する物質を利用してきた。食料としての利用はその筆頭である。人間が日常的に口にするもののうち生物起源ではないものは、水と塩など数えるほどしかない。多様な生物は、多様な有機物質を合成する。食材により味・栄養が異なるのは物質の組成が異なるからであり、これはまさに生物多様性の恩恵であると言える。食料のほか、衣料や住居の素材、さらには薬用にも生物は利用される。症状に応じて生物が薬用に用いられてきたのもまた、多様な生物が特徴的な化合物を生成するからである。生物の機能の利用も見逃せない。微生物による発酵はその身近な例である。生物学の成果を活用して生物の機能を人間の役に立てる技術を総称して生物工学ないしはバイオテクノロジーと呼ぶ。生物多様性を活かす技術とも言える。

なお、生物多様性の構成要素のすべてが人間にとって有用なものとは限らない。たとえば病原性微生物、農業害虫・害獣・雑草など、人間によるコントロールが必要な生物も少なくない。とくに害虫・雑草に関しては、環境中に化学物質を散布することによるコントロールが広く行われている。こうした対策をとるにあたっては、人間の健康に悪影響をもたらさないこととともに、意図する範囲を超えて生物・生態系に悪影響をもたらさないことに配慮することが必要である。

人間活動の量の拡大と質の変化は、人間以外の生物に大きな影響を与えてきた。いわば人間活動に乗じて個体数や生息範囲を広げた生物も一部にある一方で、多くの生物・生態系は、さまざまな負の影響を受けている。その端的なあらわれは、急速に進行する生物の絶滅である。40億年近い地球上の生命の歴史の中で、これまでに全生物種の5〜9割が絶滅する大量絶滅が5回あったとされているが、現代はそれらに次ぐ6回めの大量絶滅時代であるとも言われている。ただし、現在の絶滅の速度について科学的根拠のある定量的な見積りはできていない。

生物にもっとも大きな影響を与えている人間活動は土地の状態の改変である。草原、湿原、森林を人間が農地や市街地、あるいは植林地に変える、河川や海岸沿いの土地をコンクリートで固めるといった人為により、そこを生活の場としていた生物の減少・絶滅を招く。また、生物の繁殖力を越えた過剰な採取も大きな原因となっている。19世紀半ばには数十億羽が北アメリカに生息していたリョコウバトが狩猟により激減し、19世紀はじめに絶滅したのはその典型的な例である。なお、乱獲とともに人間活動による生息地の減少も絶滅を招く要因のひとつであったとされている。

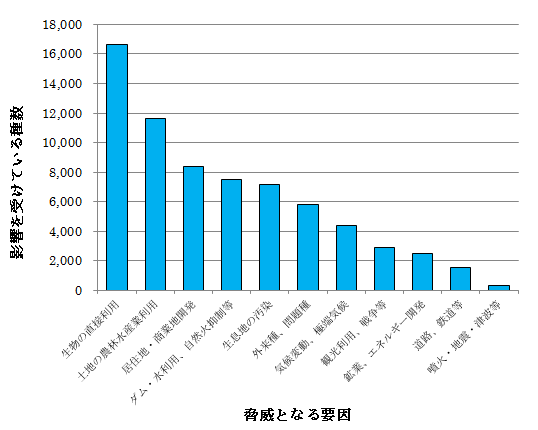

国際自然保護連合では、絶滅が心配される生物のリストを作成している。生物に対する主要な脅威となっている要因を見ると、もっとも影響を受けている種数が多いのは生物の直接的利用であり、これに土地の農林水産業への利用、居住地・商業地開発、ダム等水資源開発が続き、5番めに生息地の汚染が挙げられている。

絶滅が危惧される種への脅威となっている要因。国際自然保護連合の絶滅危惧種データベースにもとづいて作成。

汚染物質に関しては、自然界には存在しなかった物質が環境中に放出されて生物に毒性をもつ場合や、既存の物質であっても、環境中の濃度を大きく変化させる量が放出されることにより、生物の生活に大きな影響を与える場合がある。人間が使用・廃棄した窒素やリンの化合物による水域の富栄養化は後者の例である。河川や湖沼など陸水域はそうした影響がとくに顕著に現れやすいが、海洋の沿岸域での藻類の異常発生(赤潮など)の一因も栄養塩の負荷であると考えられている。

外来生物も生物多様性への大きな脅威である。外来生物とは、人間が意図的・非意図的に生物を移動させ、本来の生息地ではないところに持ち込まれて定着した生物である。それ自体が地域ごとの生態系の固有性を損なうことになるが、それ以上に、競争や捕食によって在来の生物の生存を脅かす要因ともなっている。

生物多様性を保全する理由として、生態系サービスの基盤であるとともに、個々の生物が既知、未知の利用価値を持つものであり、それらが失われることは人間社会の損失となることがあげられる。

遺伝子に書き込まれた情報にしたがって作られる生物体やそこに含まれる物質にとくに有用性を認める場合、遺伝資源ないしは遺伝子資源と呼ぶ。具体的には、農作物の品種改良への利用や、生物が作る未知の有機化合物がなんらかの薬効を持つ場合など医学的な利用が想定される。生物多様性の保全にはこうした資源を守るという観点がある。数十億年の歴史の中で進化してきた生物は、一度失われてしまえば再生できない。したがって、たとえ利用法は未知な生物であっても、将来の有用性の発見の可能性を考えて守るべきであるという考え方もある。これまでに人間が記録した生物はごく一部であるとともに、生物が合成する化学物質や生物の機能に関しても人間は全貌の一端を垣間見たにすぎない。

一方で、人間以外の生物にもそれぞれの存在し続ける権利があるはず、あるいは人間がそれらを意図的にしろ非意図的にしろ消滅される権利はないという環境倫理的な観点から保全の必要性が論じられる場合もある。個々人の価値観に依存した論点ではあるが、社会的な合意が得られるのであれば、これもまた保全の根拠となる。

人間社会の不可欠な基盤である生物多様性が地球規模で大きく損なわれつつあるとの認識のもと、1992年の国連環境開発会議で採択された生物多様性条約は、2012年2月現在で192ケ国と欧州連合が締結国となっている。この条約では、生物多様性を保全すること、生物多様性を持続可能なかたちで利用すること、遺伝子資源の利用により得られる利益を公正・衡平に配分することを目的に掲げている。このうち3点目は、たとえば医薬品として利用可能な有機化合物が発見された際、その物質を生産する生物の原産国にもその利益が配分されるべきであり、商品化した企業・国のみが利益を独占してはならないということである。

生物多様性条約は、締結国がそれぞれに生物多様性保全のための国家的な戦略を作成することを求めている。日本では 1995年に第一次生物多様性国家戦略を策定し、以降、ほぼ5年ごとにその見直しを行なっている。このなかで、日本の生物多様性に対する危機要因を、人間活動・開発による脅威(第一の危機)、人間活動の縮小による危機(第二の危機)、人間により持ち込まれたものによる危機(第三の危機)の3つに整理するとともに、地球温暖化の影響も今後注意すべき要因としてあげている。第二の危機は、従来の人間による林地・農地の管理が一部の生物にとっての生息場所等を提供していたが、近代化にともなってそうした管理が行われなくなり生息場所が失われるケースを指している。また第三の危機で言う人間により持ち込まれたものには外来生物や化学物質が含まれる。

人類社会の存続のために、生物多様性・生態系に負荷をかけることは不可避である。第一および第二の危機への対策としては、人間の諸活動のための土地および生物資源の利用のありかたと保全とのバランスが問題となる。特に社会的な制度面での施策が重要である。一方、第三の危機に関しては、生態系・生物多様性に脅威となるような生物・物質の拡散の防止、および広がったものの除去の技術が対策の中心となる。

化学物質の安全にかかわる各種の法制度の多くは、人間の健康および生活環境の保全をおもな目的としており、生態系・生物多様性への配慮はかならずしも優先順位が高くなかった。しかし、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)では、2003年の改正で生態系・動植物への影響に着目した審査・規制精度が盛り込まれた。

多様な生物への影響や、個別の生物への影響が生態系全体に及ぼす影響、また生態系の中での物質の挙動など、化学物質の生物多様性・生態系への影響の評価にあたってはきわめて複雑な要素を考慮する必要がある。しかし、それらを網羅的に評価することは現実的ではなく、適切な指標を設定することが技術的な課題となる。